|

|

在每个人的小时候可能都听到过爸爸妈妈这样的说法:

“现在竞争多激烈呀,研究生都是满街跑,你要不好好读书,考个好学校,以后可怎么办?”

“爸爸妈妈年纪大了,拼不过年轻人了,也没有什么人脉关系。未来只能靠你了,你得上点心啊!”

“要不是因为你,爸爸妈妈能这么操心吗?你妈这么紧张,还不是为了你好?” ……

马东曾说:中国父母最可怕的地方,就是把自己生活中的焦虑转移给了孩子。

有的人可能会说,这不就是每个人小时候都会经历的吗?更何谈当下还是内卷盛行、鸡娃频出的时代。

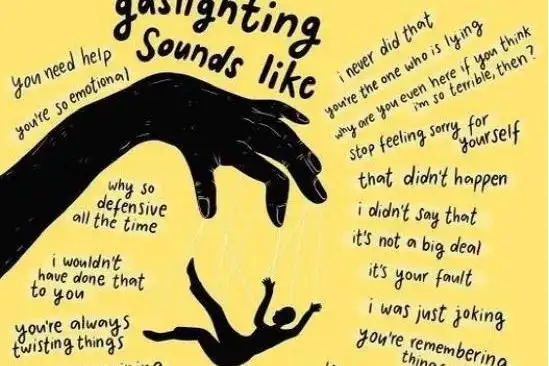

但,可别小看这种焦虑情绪的转移,它可能是一种“情感虐待”。

那么,什么是情感虐待?

1974年的美国儿童保护法(Edmundson & Collier, 1993)最早以“心理创伤”来描述这样一种情感虐待。在家庭生活中,它是指父母或主要照料者并不能为儿童青少年提供适合其身心发展的支持性环境(Norman & Byambaa, 2012),例如家长会对孩子施加指责、恐吓、侮辱、孤立,或忽视孩子的情感需要。在这样的家庭环境中,父母过度地让孩子体验到内疚感、羞耻感,剥夺了孩子正常的情绪表达需求,人格和社会功能不能得到适应性发展(崔丽霞, 2011)。而这些孩子成年后,也更容易出现自卑、抑郁等心理困扰,较难建立良好稳定的人际关系,对社会也持有更偏消极的认知(杜秋霞, 2014)。

而这种“虐待”一点也不少见。有研究表明,在儿童早期经历的虐待中,轻度躯体虐待、重度躯体虐待的发生率分别为27.4%,3.1%,而情感虐待则达到了39.2%(陈晨, 2020)。

经历了情感虐待的我们,变成了什么样?

我们会让自己看起来非常的“懂事”,承担父母投注到我们身上的各种压力。因为装载了太多他人的情绪,我们的情绪仓库变得再无空间安放自身的需求,渐渐地我们会丧失表达自己和爱自己的能力,甚至会攻击自己,认为自己才是家庭中这一切问题的根源。

家庭是孩子最早生存的世界,父母是孩子最早认识外部世界的途径,一个稳定的家庭能够为孩子构建最初的安全感。而当父母是抑郁、焦虑、暴怒等不稳定状态时,也会让孩子的世界变得动荡不安、战火连绵。

为了让自己生存下来,我们将本能地去维护“世界是好的”这种信念,保护父母这一理想化客体的形象不受损。我们会选择相信爸爸妈妈是好的,外部世界是好的。

那么不好的是谁呢?是谁带来了这一切的冲突矛盾呢?认知失调的环境中,这一切的矛头似乎只能指向我们自己了。

是我不够聪明,所以辜负了爸爸妈妈的期望和爱;

是我不够优秀,所以爸爸妈妈才总是为了我的问题而吵架;

是我不够好,所以不能帮爸爸妈妈分担他们的忧愁……

当我们将这样的责任放到自己小小的肩膀上时,我们也变得更容易向内攻击自己。这种攻击不仅包括指责自己的“不懂事”、“不优秀”,也会让我们压抑、忽视自己的感受,转而去照顾暴怒、抑郁、分裂的情绪化的父母。

在这样家庭环境下成长的孩子,通常会有以下特征:

1. 强迫性关心他人:我得为他人负责,当我去照顾、接住他人情绪时,才能被爱、被喜欢、被认可

当我们成为父母的情绪仓库时,“工作职责”就产生了——我们有责任去照顾、关心父母,涵容父母的情绪,为父母的生活负责。亲子关系在此刻发生了倒置。

在我们很好地履行了情绪仓库的职责时,父母或焦虑或抑郁的不稳定的情绪状态才能够回落到正常水平;如果我们表现出了反抗,则很可能会迎来父母更为剧烈的情绪投注:

“你怎么就不能理解妈妈呢?妈妈这么着急还不都是为了你?”

“要不是因为有了你,我和你妈早离了! ”

为了换取自身稳定的生存环境,孩子们只好变得更为讨好,把自己的委屈、恐惧藏好,而将父母的苦恼放在最重要的位置去处理,一切行为都是为了安抚这对“大小孩”。只有这样,小小的我们才能回到稳定的安全区域里,感受到自己是被父母、被家庭、被这个世界所接纳和喜爱的。

“爸爸妈妈也是不得已呀,宝贝真懂事,奖励你周末去游乐园玩。”

另外还有一种可能的情况是,当我们感受到的责任压力越大,我们就会与父母产生越为紧密的绑定,并对那些违背父母意愿的行为(例如:离开家乡读大学、选择自己喜欢而不受父母认可的专业)感到强烈的焦虑和内疚,不自觉地认同“我不能将他们抛弃,我必须也有责任担负起他们的生活和期望。”

2. 坚持情感独立性:自我情绪表达总是不合时宜或不被接纳,那我还是选择一个人消化

当自我的情绪仓库被他人的焦虑、抑郁、恐惧、无助所填满,又还有哪里能安放自己的情感需求呢?我们只能选择回避和压抑,久而久之甚至丧失了表达和照顾自己情绪的能力。

生命之初,孩子的世界是混沌的。许多情绪情感混杂在一起,无法分辨,也无法用言语清晰地表达,更多地呈现出一种叠加态。而身为成年人的父母则承担了帮助孩子细细咀嚼、品味情绪的重要功能,他们需要教会孩子情绪的命名、区分,以及当孩子遭受情绪冲击时,又该如何表达和疏解。

但遭受情感虐待的孩子所面对的现实却是,父母本是孩子情绪成长的温室,却反将孩子当做了承载自身压力的仓库。孩子在面对动荡的父母时,所产生的复杂情绪无法被清晰而自由地表达出来,“忍”和“逃”成为了应对自我情绪压力的关键词。

在这样的环境训练下,我们逐渐形成了这样一种模式:看似情绪稳定,但实际却是丧失了与自我情感的联系;看似坚强独立,实际是无法找到那个能接纳自我情绪的客体,只能选择独自承担。

那个幼年的、恐惧的我们,只能缩起小小的身体,藏在某个阴暗的角落里哭泣。

总在爱别人,何时爱自己?

成长至今,我们终于察觉到,在家庭环境的影响下,我们时常照顾着他人的情绪与感受,却没有留给自己一个释放的空间和机会。什么时候才能转身面对自我情绪,好好地关照自己?

1. 觉察自我,看到选择及改变的可能性

完型治疗有一个经典观点——“觉察带来选择的可能性,选择带来改变的可能性。”

只有当我们意识到自己的现状与影响其发展至今的原因,才可能看见面前还存在着其他选择,看到了我们面对的是一道当下仍然可以作答的多选题,而不是是否题或单选题。意识并看到这些,我们才能有改变的动力和可能。

而觉察自我的途径也有许多,我们可以通过语言、文字、图画,甚至音乐、舞蹈,去看到、听到、感受到我们内在的情绪和身体感受,与自我建立联系。

2. 建立边界,仓库也有营业时间

人的时间精力都是有限的,如果我们毫无界限地接纳他人的情绪和需要,我们将没有时间留给自己。建立边界,需要我们了解自己的界限到底在哪里:我们能为他人做到哪一步,而哪些又是超出我们的责任与能力,甚至会损耗自身的部分。放下自己当一个“照料者”、“拯救者”的想法,将父母或他人的生活责任交还给他们自己。腾出空间,我们才有机会容纳自己。

3. 接纳自我,我们才是爱自己的第一人

在过去的许多岁月里,我们都不曾认真地看过自己的情绪和需要,甚至会认为它们也是带来家庭矛盾、父母痛苦的一部分原因。而今,我们要重新把这些情绪和需要接回家,将它们还归自身。当我们开始关照自己,把自己看得重要,愿意留给自己更多的时间、空间,才是爱自己的起点。

参考文献

陈晨. (2020). 早期儿童虐待:发展轨迹、关联因素与问题行为. (Doctoral dissertation, 浙江师范大学).

崔丽霞,罗小婧,肖晶. (2011). 儿童期创伤对特质抑郁和特质焦虑的影响:图式中介特异性研究. 心理学报, 43(10), 1163-1174.

杜秋霞. (2014). 成人人格障碍形成根源——基于埃里克森心理社会发展理论探究. 社会心理科学(4),7-12.

约翰·鲍尔比. (2017). 依恋三部曲:丧失(第三卷). 世界图书出版公司.

Edmundson, S.E., & Collier, P. (1993). Child protection and emotional abuse: definition, identification, and usefulness within an educational setting. Educational Psychology in Practice, 8(4), 198-207.

Norman, R. E., Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J., & Vos, T., et al. (2012). The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis. PLoS Medicine, 9(11), e1001349. |

|